工业化悲歌

cn·@ancient-light·

0.000 HBD工业化悲歌

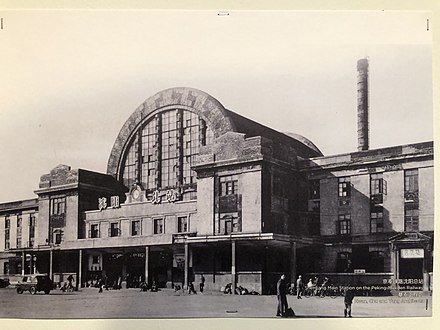

在西方,底特律提供了工业化废墟的典型例子。其实,中国也有自己的底特律,这就是曾经荣耀无比的东北老工业基地;说得更具体点,比如就是沈阳。 然而,国人不很知道的是,同样作为工业化的苦涩的副产品,东西方有着不尽相同的故事。  ### 工业文明的坟场 底特律,即使是地理知识不很多的人,多半也闻其名,它毕竟曾经是美国的工业重镇,世界闻名的汽车之都。2014年11月7日,对于底特律来说,可不是什么值得庆贺的日子,这一天,美国联邦法官裁决许可底特律破产,这座汽车城的无限风光正式结束了。 关于美国的坏消息,我们已听到够多。还在几十年前,我们就不断被告知,美帝国主义已经腐朽没落,很快就要完蛋了。只是,那时总觉得这些说法有点抽象,并不很当真。但这一次,“破产”二字却是明明白白,没有任何疑义的。 美国真的不行了吗?此事且搁一边,单单说一下底特律的故事。 底特律位于美国东北部的美加边境,是密歇根州最大的城市。它于1701年由法国皮毛商首建,起初名蓬查特兰堡,1760年更名为底特律,1796年并入美国,1815年正式建市。在美国这个超年轻的国家,底特律已算古老城市了! 底特律的故事,几乎就是美国工业化的故事。 底特律因其扼五大湖水路之要冲,迅速发展为一个交通枢纽,从1830年起稳步成长为一个工业城市。但真正使底特律崛起的还是汽车业。1896年,福特在这里造出他的第一辆汽车;1908年,福特T型车下线。自此,底特律人口急剧增长,作为世界汽车之都而闻名全球,其中集中了福特、通用、克莱斯勒、阿美利加等汽车巨头的总部与工厂。 二战期间是底特律的黄金时段,那时这里是巨大的军工基地,拥有飞机、坦克等制造业。1950年代,底特律达到它的鼎盛,人口增至180万,一度成为美国的第四大城市;汽车年产量占到全美的1/4,曾一度居全球第一位,从业人员达20万,占全市职工总数的40%以上。 如人们常识所知的,汽车业必然带动整个一系列工业部门:诸如的钢铁、建材、炼油、化工、机械制造等等。当然,城市的辉煌并不能限于黑色的、生硬的钢铁怪物;底特律也有巨大而优美的建筑群:文化中心、博物馆、美术馆、大学、全美顶级的音乐馆、剧院等等。 可惜,底特律的辉煌期不长,它因汽车业而兴,也因汽车业而衰。汽车是典型的大众产品,整个20世纪都是汽车业的狂欢时期,哪个工业国家愿意置身于汽车业之外?与后起的日、欧汽车业比较,在特殊年代走出来的美国汽车业,逐渐显得相形见绌。 这样一来,美国或者底特律一家独秀的好运就结束了。底特律的痛苦的衰退开始于1960年代,与衰退相伴而来的是种族骚乱,这更加剧了辉煌之后的苦难。 随着南方黑人的大量涌入,白人居民不断外迁,黑人居民比例迅速上升,后来竟高达80%(2001年)。1973年出现第一位黑人市长,他在市政建设方面尽责尽职、政绩不俗;但在平衡种族关系方面却未得要领,历五届任期都未能赢得白人的支持。 面对日本等国汽车业的强势竞争,底特律的优势逐渐失去;1970年代的石油危机,更加剧了底特律的颓势。失业、吸毒、犯罪,与工业衰退一起成为底特律的噩梦。1980年代之后,底特律继续着它那漫长的衰退之路,时间在一点点地抹去人们对往日辉煌的记忆,传统重工业中心的历史似乎永远成为往事。1990年代似乎略显复苏的迹象,但多半是回光返照而已。 今天,底特律是美国犯罪率最高的大城市之一;2012年,被《福布斯》杂志评为全美“最悲惨城市”。 底特律的崛起伴随着美国工业文明的兴盛。但以底特律为代表的那种形态的工业文明,在今天的欧美都已风光不再。 底特律会是工业文明的坟场吗? ### 盛宴之后的残席 将沈阳与底特律对照,对于两家的荣辱或许都无大碍。 在中国,年纪稍大的人都记得沈阳,它的大名如雷贯耳。即使在今天,依然有人将一顶顶桂冠戴到沈阳头上:国家区域中心城市、东北亚经济圈中心、共和国长子、东方鲁尔……。 有好事者考证出,沈阳最早是春秋战国时燕国的重镇,有2600余年的建城史,这就使底特律望尘莫及。沈阳大概继承了唐代的“沈州”一名。“沈阳”一名出现于元代的1296年。1625年,努尔哈赤将满清都城从辽阳迁到沈阳,开始营造皇宫,即今沈阳故宫。满清定都北京后,沈阳成为陪都。记得“奉系军阀”张作霖的人,应当知道“奉天”曾是沈阳的别名。 没有人不知道,沈阳就是一个“黑色城市”,即一个由煤烟与铁锈覆盖的城市。谈及这样的重工业色调,不能不提到两个国家:日本与俄罗斯;它们都曾让中国蒙受耻辱。 1904年,日俄两国在东北境内大打出手,且不管它们各自死伤多少,中国老百姓白白送死者无数,这笔账总该被记住,可惜今天记得的人恐怕不多。大凡与俄国有关的坏事,就别指望官方肯着笔墨了。 此后直至二战结束,东北主要由日本控制,正是日本将沈阳变成了一个主要的战争基地,于是冒出了那许多黑色工厂。二战临近结束时,俄国人趁机进入东北,成了最大的赢家,主要收获之一就是搬走了日本人留下的所有重型装备。1950年代,俄国人又回来帮中国人建设工业了,于是沈阳又有了一批大工厂。无论俄国人提供的技术是否先进,还不能否认俄国人的作用。 由这样一对强盗为沈阳留下其工业基础,是喜是悲都无从细说。不过,中国媒体不太提及这些事,它们只让自己的读者记住,正是沈阳这样的“英雄城市”,每天都奏响着“无产阶级革命路线”的凯歌!后来也没有人解释,为什么1980年之后,这套东西就突然不灵了。 真的,没有人着意去回答这一问题,或许觉得它并不好回答。其实,重要的不是去回答一个颇带思辨的问题;重要的是注意到:在1980年代之后,哪些产业奇迹般地崛起了。 无论汽车、家电、钢铁、建材、化工等等行业,凡是创造了奇迹的企业,哪一家不是依赖于西方的成套技术或者管理方法?而当这些具有明显优势的产业崛起之后,相形见绌的那些东北老企业,不管它曾経有过什么头衔与背景,哪还有竞争力?一旦失去了竞争力,在社会基本上只认市场规则的条件下,还能有自己的生存空间?曾経拥有清一色的老企业、并以此而自豪的沈阳,其命运如何,就可想而知了。 因此,沈阳的败落,不是沈阳人不努力、不像1950年代那样干得出色了;而是它曾経赖以发迹的那种工业制度,在新引进的西方工业制度面前失败了。 **沈阳的失败,正是斯大林主义工业模式的失败。** 详细描述一个老工业基地的失败,肯定不是一件愉快的事情。此处仅举两个较简单的事实。其一是宏观的:曾経长期称雄的沈阳,早已失去它那耀眼的地位。 2016年,在全国城市GDP排行榜上,沈阳居第19位,落在长沙、佛山、宁波这类似乎小得多的城市后面。还可注意者,2013与2014年,沈阳分别为第16名与18名,这就意味着,最近几年沈阳还在下滑;它会有止跌回升的时候吗? 其二是微观的:沈阳市的铁西区素有“东北第一经济强区”之称,也是展示老工业基地铁锈遗迹的典型场所。2002年前后,铁西的90%的企业处于停产或半停产状态,企业平均资产负债率高达90%。 在建国初期那场工业化盛宴中,沈阳无疑风光无限。那时岂能想到,后来残席上的凄凉,竟然让人寒透背脊。 ### 不同的故事 底特律与沈阳,固然分属两个完全不同的国家,但都经历了同样的盛衰轮回,同样的繁荣崩塌后的废墟景象,同样的败落后的挣扎……,它们在上演同一故事吗? 真还不能说两者完全没有共同之处。 首先,至少容易注意到某些表面上的相同或者相近:都位于北纬42度;都是所在州或省的最大城市;都是交通枢纽与区域中心;都被工业资源极其丰富的地区环绕……。 此外,也有某些更深层次的共同之处:都曾是举足轻重的重工业中心;都经受了全球范围内由重转轻的产业结构调整的冲击;都品尝了片面化产业格局的苦果;都经历了由盛转衰的痛苦嬗变过程;都在困境中艰难地寻找着自己的复兴之路……。 这许多相似点,或许为两者互相借鉴提供了有利条件。但如通常一样,恰恰是彼此的不同,往往能提供更有益的启示。它们有不同之处吗?毫无疑问!仅仅在中美这两个完全不同的国家,就已经是巨大的差异。那么,特别使人感兴趣的不同之处是什么呢?这件事岂止是你我感兴趣,底特律人与沈阳人应当更感兴趣。 首先,两者有完全不同的“出生”。底特律不是华盛顿的某个伟人大手一挥的产物,它就像那个岩石中天生的孙悟空,没有助产士;如果一定要说出某个助产士,那么这个人只能是福特;那时,此人不过是平民百姓一个,与华盛顿官场没有任何关系。 另一方面,作为头号重工业城市的沈阳,其助产士当然是国家最高领袖;倘没有领袖的认可,就是一百个“中国福特”也不顶用。 两者的现况也不相同:底特律政府债务180亿美元,只能依据破产法解决;沈阳根本不必担心它会破产,而其政府债务,是我们根本无从知道的国家秘密,或许在某次“投入几万亿的运动”中就被冲掉了。 其次,它们面对完全不同的中央政府:美国政府坐视不救,让底特律自生自灭,直至惨不忍睹;而中国政府大包大揽,作沈阳的坚强后盾,使沈阳完全免去后顾之忧。 美国有一条我们无法理解的法律:除非面临自然灾害,禁止联邦政府对州和地方政府实施直接救援。既然如此,底特律政府还能指望从华盛顿得到一文钱?你自己想办法去吧!像中国政府动不动投多少万亿那种事情,在美国人听来,更是天方夜谭。至于坐视一个“有巨大贡献”的大城市破产,这种言论在中国就完全是激起“全民公愤”的毁国罪行! 还有,两者面对完全不同的社会“生态”。底特律绝无可能依靠某条国家法律,管制住它的人口进出与种族成分。它只能眼睁睁地看着潮水般涌入的黑人,完全改变城市的财政与治安状况;它对于逃难似地迁离的白人丢下的大片城区,也束手无策。 而在李克强的辽宁书记任上,他的一句话,就使沈阳的大片棚户区迅速代之以崭新的住宅区;资金嘛,政府的钱柜就敞开在那儿呢。至于打工的农民工如何安置,在任何时候都不是烦心沈阳市长的一个因素。 当然,面对本世纪初产业重组过程中的大规模下岗,想必也使一些有责任心的官员焦头烂额。即使如此,我坚决相信,与那个吃力不讨好的底特律黑人市长比起来,沈阳官员的日子一定过得滋润些;否则,沈阳怎么可能养肥慕绥新、马向东这样为数众多的大老虎呢?涉**慕马案**者多达百余人,党政“一把手”就有17人。这种架势,底特律人哪里见过? 最后,两者的归宿很可能并不一样。前面已经指出,它们都在寻找各自的复兴之路。然而,底特律的前景一点也不乐观,甚至可以说十分暗淡。当然,这并不意味着底特律人都会死路一条——即使全失了业,美国政府养活这些人倒没问题。但要使底特律的工厂都继续运转,美国政府既无这个能力,也没有这种意愿;美国的传统与经验都会提示他们:遵守市场法则,让实在活不下去的产业安静地死去! 在欧美各国,被废弃的厂矿、企业、城镇,比比皆是,也没有看到这些国家天塌地陷。似乎一切都是顺其自然而已。在欧美人看来,市场法则与自然法则一样,都是存在于意志之外的力量,只能“顺之者昌,逆之者亡”。 但深信**人定胜天**的人,同时也具有**人定胜市场**的气概与抱负。于是就有了“西部大开发”,有了大大小小的“区域发展规划”,有了“京津唐”、“长珠潭”,更有了“雄安”……。 与这一系列雄心勃勃的国家计划比起来,复兴一个沈阳,倒显得是一件不那么有气魄的事情,更不会有任何人提出什么疑义。鉴于此,我唯有对沈阳的前景抱绝对的信心。至于此事对于国家是祸是福,未必在国人的关注之内。 就此而言,底特律人对沈阳人不会羡慕之至吗?

👍 python-dev, patriciaphilip, khairulzaman, hdu, ezravandi, accelerator, imisstheoldkanye, laissez-faire, delabo, cnbuddy, shenchensucc, cnbuddy-reward, map10k, justyy, moneybaby, mapxv, andrewma, steemitag, eternalsuccess, xiaoshancun, bring, tipu, steemersayu907, veronicazhu, cnvote, lebin, slowwalker, flyingblue, xiguang-alpha, steemit-cn, bbll, dhh, cryptocurrecy, zandra, zenia, yolande, yvonne, abbot, acheson, ackerman, alcott, aldington, aldridge, dfjh, jsh, tedtalk, jhd, lkf, lbr, dfh, hgfh, hgf, ghp, gdf, nmw, dgf, piu, piui, dhfh, yingying, cvg, wrd, wrp, wps, ert, fta, tfg, tfx, hbn, hbp, ghj, mko, nji, bhu, cft, xdr, zse, okm, ijn, uhb, vgy, ygv, rdx, esz, wsx, rfv, tgb, yhn, ujm, jhf, zhihu, tfh, tfk, tfz, tfq, tfw, tfe, tfr, tft, tfy, tfu, tfi, asq, asw, asr, ast, asy, asg, asj, asz, asc, asv, asn, asm, mnb, mnv, mnc, mnx, mnz, mnl, mnk, mnj, mnh, mng, mnf, mnd, mns, mna, mnp, mni, mnu, mny, mnt, mnw, mnm, aled, alerander, alick, alsop, antoinette, antonia, archibald, attlee, austen, ailie, babbitt, bacon, bartholomew, barton, beard, beaufort, becher, beerbohm, bellamy, belloc, bentham, bernal, bertha, bertie, bertram, bessie, bethune, birrell, bloomer, bloomfield, bloor, blume, boswell, bowman, boyle, brewster, broad, bronte, browne, buckle, bulwer, bunyan, carllyle, carnegie, carrie, catharine, cecillia, chamberlain, rivalhw, cn-reader, morningshine, sweetsssj, alex2016,