꽃과 함께 생일이 온다

kr-pen·@applepost·

0.000 HBD꽃과 함께 생일이 온다

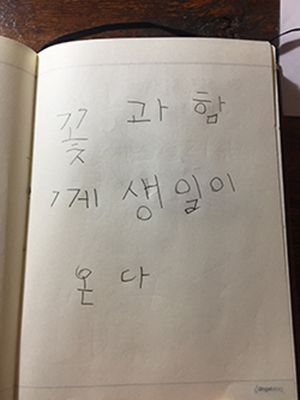

1 꽃과 함께 생일이 온다 한 전시공간에 다녀왔다. 전시는 그냥 빙 둘러보다시피 했고 그보다 긴 시간 방명록을 펼쳐보았다. 방명록에는 많은 이름과 함께 짧은 글이 쓰여 있기도 했다. 그중에 내 눈을 사로잡은 한 문장이 있었는데 글씨체로 봐선 어린아이가 쓴 것 같았다. 꽃과 함께 생일이 온다 정확히는 이렇게 쓰여 있었다.  아이가 써 놓은 대로 가만히 읽어 보았다. 꽃 과 함 께, 생일이 온다. 생일이 꽃과 함께 오는 거라면 얼마나 좋을까. 언제인지 모르고 지내다가 어느 날 갑자기 꽃과 함께, 오늘이 당신의 생일입니다, 하며 생일이 온다면 언제고 기쁜 마음으로 한 살을 더 먹을 수 있을 것 같다. 꽃과 함께 생일이 온다. 이 한 문장에 마음이 끌려 내가 한 일은, 고작 스마트폰으로 포털 사이트에 이 문장을 검색해 본 거였다. 너무 좋은 문장인데? 아이가 뭘 보고 베껴 쓴 걸까? 하고 생각했던 것이다. 꽃과 함께 생일이 온다, 같은 문장은 검색되지 않았다. 그 문장을 쓴 아이에게 어느 날, 정말 꽃과 함께 생일이 왔던 것이다. 어쩌면 미래의 이야기를 하는 걸지도 몰랐다. 자신의 생일은 꽃과 함께 올 것이라고. 마음이 어찌나 말랑해져 있었는지, 몇 번이나 그 문장을 곱씹었다. 생일을 며칠 앞둔 날이었다. --- 2 생일 전날의 호밀밭의 파수꾼 고등학생 시절 나는 한동안 <호밀밭의 파수꾼>을 끼고 살았다. 왜 이 소설을 좋아했는지는 기억조차 나지 않는다. 가방 속에 자주 넣고 다니며 네 귀퉁이가 닳았다는 것, 오랜 시간 갖고 있던 탓에 색이 바랬다는 것만이 확실한 기억이다. 얼마 전 <호밀밭의 파수꾼>을 다시 한 번 읽었다. 그리고 고등학생 시절 내가 왜 그렇게 이 소설에 빠져들었을지 더듬어보았다. 짐작건대 그 시절 나는, 자신과 세상을 조롱하는 주인공 홀든의 투덜거리는 모습이 나와 같다고 생각했을 것이다. <호밀밭의 파수꾼>은 내게 해방구 같은 소설이었다. 읽을 때면 마음이 후련해졌고 내가 뭔가 멋지게 비뚤어지고 있단 생각이 들었다. 그로부터 오랜 시간이 지나 다시 읽은 <호밀밭의 파수꾼>은 이상하게도 예전에 읽었던 것만큼 반항적이지 않았고 해방감을 주지도 않았다. 대신에 나는 슬퍼졌다. 홀든은 세상에서 도망치고 있던 게 아니라 세상의 온갖 따뜻하고 순수한 것을 움켜 쥐고 있었다. 어렸을 적엔 읽을 수 없던 부분이다. 그 시절 나도 홀든처럼, 잊으면 안 되는 것들을 헤아리고 있었는지 모른다. 훗날 어른이 된 내가 그때를 그리워하게 될 거란 것도 어렴풋하게나마 알았을지 모른다.  내가 갖고 있는 <호밀밭의 파수꾼>은 문예출판사에서 나온 것인데, 표지에 홀든으로 보이는 소년의 그림이 그려져 있다. 그것을 물끄러미 바라보다가 책을 찬찬히 들여다봤다. 책의 윗부분엔 두 글자가 써 있었다. 아주 오랜 옛날 내가 지은 필명이다. 언젠가 글을 쓰게 된다면 쓸 이름이었는데, 지금은 생각이 바뀌어 그 이름을 쓸 필요가 없게 됐다. 그러니 이 글에서도 (오글거리지만) 밝힐 수 있다. '오하'다. 이상처럼 두 글자 이름을 갖고 싶었던 것 같고 (그 시절 내가 그러지를 못했기 때문에) 밝고 산뜻한 느낌의 이름을 동경했던 것 같다. 오하, 부르면 맑은 느낌을 주는 이름이다. 책의 아랫부분에는 서점에서 찍어 둔 날짜 표시가 푸르스름한 보랏빛으로 희미해져 있었다. 년도는 없었고 몇 월 며칠인지만 찍혀 있었다. 내 생일 딱 하루 전날이었다. 그해 생일은 <호밀밭의 파수꾼>을 읽으며 그리 나쁘지 않은 날로 보냈겠구나, 다행스러운 마음이 들었다. 더는 생일이 특별한 의미를 지니지 못하게 됐을 때, 아마 나는 어른이 되어버렸는지 모른다. 매일 비슷하게 하루가 흐르고 어떤 날도 예외가 되지는 않는다. 얼마나 다행이고 소중한 일인지. 부디 살면서 맞이하는 모든 생일을 그 전날과 비슷한 날로, 한 해 전의 그날과 크게 다르지 않은 날로 보낼 수 있기를 바란다. 그래도 생일이 꽃과 함께 온다면 좋은 일일 거라고, 한 번쯤은 그랬으면 좋겠다고 생각하는 새벽이다.