저축의 순기능과 역기능의 논거

kr·@pys·

0.000 HBD저축의 순기능과 역기능의 논거

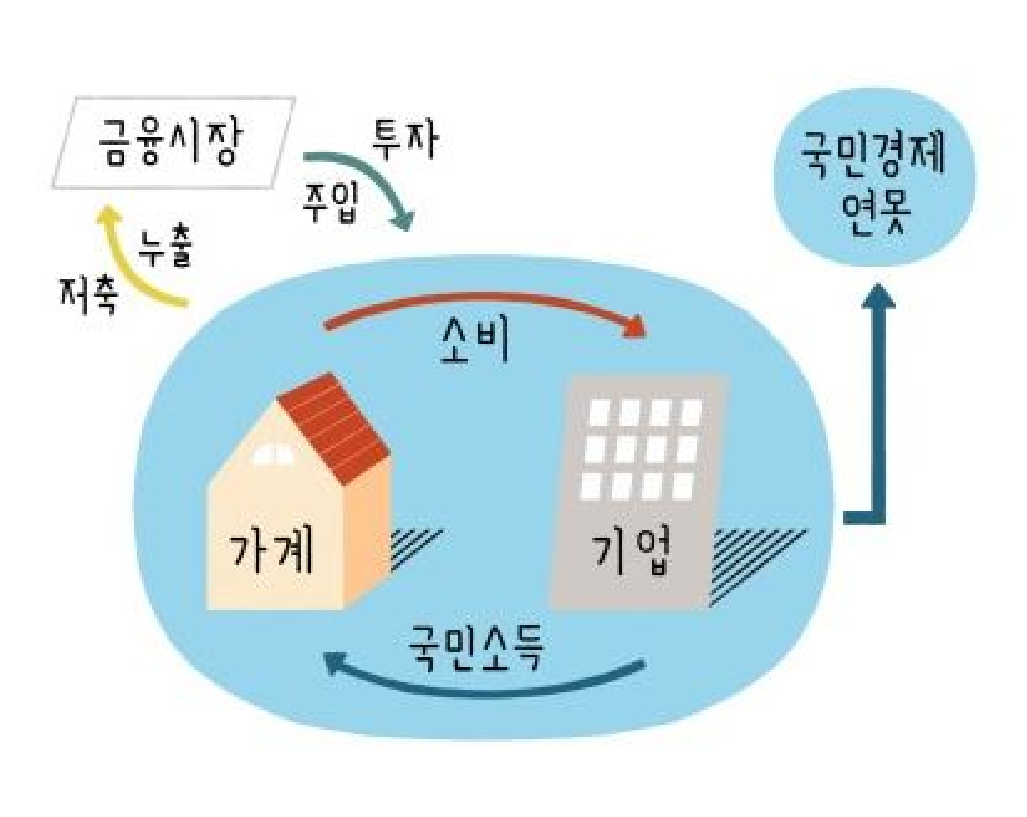

## 1. 저축의 순기능과 역기능의 논거 ### 〇저축의 순기능의 논거 고전학파 등 다수의 경제학자들은 케인즈가 저축의 순기능을 간과한다고 비판한다. 저축은 곳간에 쌓여 있는 돈이기보다 시장에 유입되는 금융자산으로서 자본축적과 경제성장을 가져오는 순기능을 발휘한다. 아래 그림에서 보는 바와 같이 경제는 연못과도 같다. 물이 흘러나오기도 하고, 다시 연못으로 들어갈 수도 있다. 전자를 저축(누출), 후자를 투자(주입)라고 할 수 있다. 고전학파의 **대부시장(Loanable Fund Market)이론**에서는 저축이 곧 미덕이고 저축의 역설은 존재하지 않는다. 이에 따르면 모든 저축은 투자자금으로 100% 전용된다. 따라서 저축의 역기능이 있을 수 없다. 이유는 대부자금의 가격인 이자율의 자동조정기능이 존재하기 때문이다. 즉 개인이 저축한 돈이 자금시장으로 유입되면 대부자금의 공급이 증가한다. 대부자금의 수요가 일정하다면 대부자금의 공급으로 이자율은 하락한다. 이는 은행돈을 이용하는 기업들의 금융비용을 낮추기 때문에 투자를 촉진→고용창출과 생산의 확대→사회의 전체적인 부(富)가 증가한다. 그러나 경제 전체적으로 저축이 곧 투자로 이전되기 위해서는 **3가지 전제조건(가정)이 충족**되어야 한다고 정통고전학파는 주장한다. 첫째는 저축증대→소비감소→고용감소→임금과 물가하락이 자동적으로 이루어져야 한다. 둘째는 물가하락→총수요증가→생산이 증가해야 한다. 셋째 노동과 생산설비가 완전가동 되어야 한다. 그러나 이런 고전학파 경제논리는 이상론이고 현실경제에서는 항시 시현되는 것은 아니다. 특히 불경기일 때 이 논리는 더욱 맞지 않는다. 1929년 대공황이 증거의 예다.  위 그림은 경제를 연못에 비유한 단순한 그림이다. 이해를 돕기 위해 삽입한 것입니다. ### 〇저축의 역기능의 논거 1929년 세계대공황 극복을 위한 경제이론을 제시한 Keynes는 《일반이론》에서 저축의 역기능을 지적한다. 상술하면 저축의 증가→소비지출 감소→사회내부의 총수요를 위축→궁극적으로 국민소득 감소 초래→저축감소→투자 감소→경기침체로 이어진다. 경제침체로 인한 미래의 불확실성으로 이에 대비차원에서 개인은 소비보다는 저축을 더욱 늘리려고 한다. 그런데 경제 구성원 전체가 소비를 줄이면→기업매출감소→재고증가→판매수입과 이윤감소를 초래→기업은 유휴설비가 생겨 생산의 감소와 실업이 증가→ 소득감소→상품 수요의 감소→기업투자도 줄면서 경기는 더욱 더 나빠진다. 일자리가 창출될 리가 만무(萬無)하다. 결국 미래가 더욱 불확실해져 사람들은 소비를 줄이고 저축을 늘려야 한다는 생각이 더욱 굳어져 전체 경기는 더욱 침체에 빠지고 급기야는 불황에 이르는 악순환이 되풀이된다. 따라서 개인의 저축증대가 **반드시 사회 전체(국가차원)의 부(富)를 축적하는 것은 아니다**. ### 〇양측의 주장 따라서 관건은 위 그림의 국민경제 연못에서 이탈한 저축이 투자의 형식으로 다시 국민경제 연못 내로 어느 정도 유입될 수 있을지에 대한 **견해 차이**에 있다. 신고전파 경제학자 등 다수의 경제학자들은 이자율을 매개로 하여 저축이 **자동적으로** 투자로 이어진다고 믿는다. 반면 케인즈는 극심한 경기침제 하에서는 비관적인 시장전망으로 인해 저축이 투자로 이어지기 어려우므로 **정부의 총수요 확대정책**이 불가피하다고 역설한다. 요약하면 고전학파는 경제의 자동메카니증(기구)에 의해 저축과 투자는 일치한다고 보는 반면에 케인즈는 저축이 투자보다 커서 경제가 잘 돌아가지 않기 때문에 소비가 답이라고 하는 것이다.  ## 2. 정부의 적극적 개입 ### 〇고전학파 논리의 비판 케인즈는 고전학파의 경제Mechanism의 핵심인 임금의 하락은 논리적 연결고리가 매우 취약하다고 주장한다. 일반적으로 임금과 물가(제품가격)는 **하방경직적인 성향**을 보인다. 아무리 임금이 신축적일지라도 저축증가→소비위축이 되어 노동과 생산설비가 완전히 가동되지 않을 경우에 임금의 하락으로 반드시 실업이 줄어들지 않는다. 왜냐하면 실업이 존재하는 이유가 노동시장에서 임금이 너무 많아서가 아니고 생산된 상품에 대한 수요가 부족하기 때문이다. 이러한 경우에 임금하락이 기업의 비용절감 이점은 되지만 시중에서 판매되지 않는 상품을 생산해야 할 만한 충분한 동기유발요인은 아닌 것이다. 결국 문제는 노동시장이 아니라 **경제 전체의 총수요의 부족**이다. 소비가 미덕인 사회에서는 총수요 확대→투자증가→고용증가→국민소득 증가→결과적으로 저축도 늘어난다. 이러한 논리에 근거해 케인즈는 풍요한 사회가 높은 저축성향으로 인해 역설적으로 가난해진다는 **풍요 속의 빈곤**현상을 발견한다. 투자보다 많은 지나친 저축이 오히려 경제의 선순환을 막는다는 것이다. ### 〇케인즈의 유효수요이론 케인즈는 유효수요이론(일반이론)에서 가계가 소비를 늘리지 못한다면 정부라도 재정적자를 감수하고 **적극적으로** 정부지출증가→경제 전체적으로 구매력을 수반한 유효수요증가→기업매출 증가→유휴설비를 최대한 풀가동해서 생산과 고용의 증가→가계소득증가→소비증가로 이어진다는 논리를 편다. 다시 말하면 현실경제에 정부의 적극적인 개입을 주장한다. 개인차원의 저축과 경제 전체차원의 저축이 다르며 **불경기** 때에는 소비가 미덕이고 저축이 악덕이라고 주장한다. 따라서 저축의 역기능을 강조한다. 저축이 미덕인 사회에서는 국민생활이 결코 윤택해질 수 없다. 금욕과 이타심은 위선이고 악덕인 이기주의와 욕심이야말로 경제를 살리는 원동력이다. 흥청망청 배짱이가 경제를 살린다. 경제전체에 유효수요 부족현상이 발생하는 이유는 한마디로 **저축한 돈이 투자로 100% 연결**되지 않기 때문이다. 절약의 역설(Paradox of Saving)과 풍요 속의 빈곤현상은 역설적인 현실을 통찰력으로 직시한 영국의 경제학자 John Maynard Keynes가 1930년대 대공황에서 얻은 위대한 식견이다. 저축이 늘고 소비가 줄어들고 있는 절약의 역설현상이 현실로 다가온 한국경제의 활로에 케인즈이론이 시사하는 바가 크다고 할 수 있을 것이다. - - - - **읽어 주셔서 감사합니다.**

👍 pys, seunglimdaddy, roundbeargames, noctisk, ez2bt, beajinsu, tmkor, jinbok, pss1019, jeonghabin, genius0110, luckyredmoon, bonyjo, fallingamble, omnit, yjhoon1130, subijung01, goldenman, gonzo0803, gogumacat, bluecloud, cazimi, coinkorea, ogm3614, yoon, koreanguy, rantertx, apmmh, bigae2,